三家分晋(七)在家族传承中,如何挑选合适的继承人?

上文说到,赵鞅在一手策划“赵氏主外,智氏主内”的大局后,迅速积累军功和威望,并在熬死老对手智跞后开始了17年的独裁统治,在他主政晋国期间,以绝对的权势压迫蚕食智氏,进一步增强赵氏家族的实力。

虽然智跞的继承者智申在权谋手段和聪明才智都比不上赵鞅,但是他也称得上一位合格的继承人。在强势的赵鞅压迫之下,他明智地选择低调蛰伏,保存实力。整体上始终能维持智氏第一家族的实力。

赵鞅和智申几乎前后脚一起嘎嘣归天,为了家族事业的延续,两位当家人在生前都为挑选继承人煞费苦心。

中华民族是最重家族传承的民族。在中国的社会组织结构中,“家”是最小也是最重要的组成部分。“家”的概念影响着我们生活的方方面面。

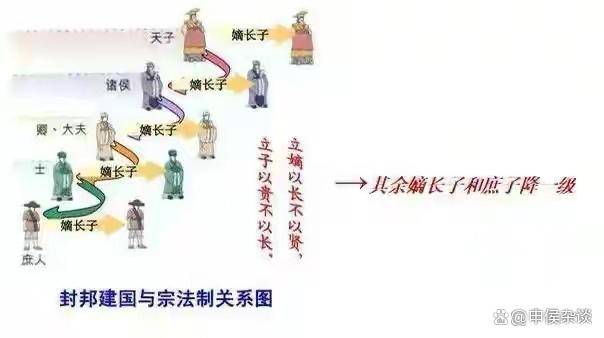

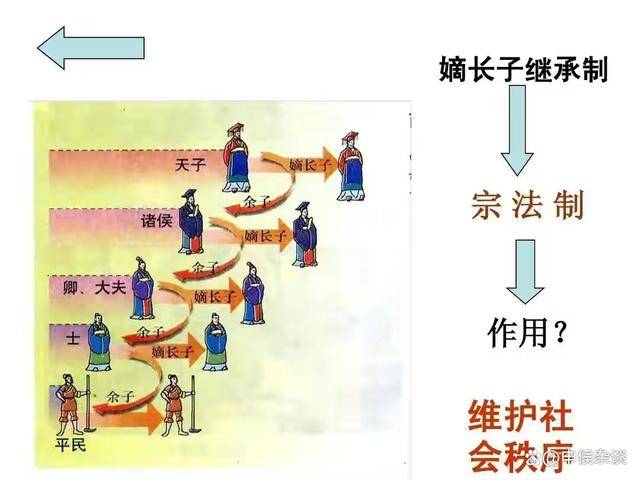

前面的文章说过,周朝的封建宗法制度,实际上就是把整个天下当成一个“大家”,“大家”下面又分出来无数小家,“家”中有“家”,“家家”无穷尽也。小到夫妻三口之家,大到整个“家天下”,无论是谁,个人的荣辱始终与家族兴衰紧密相连,不可分割。

在家族观念的影响下,每一个成功的家族都会把继承人的选拔和培养当成最重要的使命去执行。

即便到了现代,小到三口之家,从婴儿呱呱坠地开始到成家立业,中国家庭的父母都会把所有的资源向下一代倾斜,把所有的希望都寄托于孩子身上。

虽说世界上所有父母对孩子的爱都是一样。但明显我们中国人的父母比西方家庭的父母多了一份弥足珍贵的责任感和家族传承的使命感。

展开全文

我们的老祖宗早就知道,一位合格且优秀的继承人对家族的传承起到至关重要的作用。由此引发了几千年的思考:

立贤还是立嫡?

立贤容易导致兄弟残杀,家族内乱。而且“贤”的标准很难判定,谁也不敢保证自己的眼光一定没错,弄不好你觉得小儿子很“贤”,可谁能保证他不是另一个隋炀帝杨广?立长虽然相对稳定,但也更容易出现坐吃山空的二世祖,参考“兴趣广泛”的老朱家后代,既然出生决定命运,该玩就得浪起来。

言归正传,在继承人问题上,智申与赵鞅几乎同时选择了“立贤”。区别在于,他们对“贤”的标准和挑选的方式不同,从而导致不同的结果。

智申的选择

智申有两个儿子,长子智宵和次子智瑶。

智宵才学一般,但因为是长子,且德行还行,族内叔叔伯伯们都比较看好这孩子,起码维持家业完全没问题。

智瑶就不一样了,长得高大帅气,才学兼优,思维敏捷,口才流利,而且性格果断,从小心眼就比别家孩子多,就是有点狂。估计小时候没少算计同族孩子们,把人打哭还得嘲讽一遍,全方位打击。同族的大佬不怎么喜欢他。按太史公对智瑶的说法,这孩子什么都好,就是有点缺德。

智瑶到底有多狂?

在一次宴会上,他当众侮辱韩家的当家人韩虔:“老韩啊,你家段规是条土狗,很忠心嘛。不如你们一起来学狗叫,一起汪汪汪汪汪。”

老谋深算的韩虔当然不能忍,于是向他的家臣段规看了一眼,转身就开启暴怒模式:“士可杀不可辱!你小子敢侮辱我,老子砍死你!”

说完马上就要拔剑冲上去干智瑶。段规是韩虔的心腹谋士,情商智商相当在线,马上领悟自家老大的眼神,连忙上去死命的拉住韩虔,不让韩虔真的冲了上去。韩虔看见有台阶下,顺着就下:

“小子你等着,要不是有人拉着,老子非砍死你不可!走!”

狠话说完,韩虔摔下酒杯带着人就跑路。智瑶在台上含笑看着韩虔的表演,嚣张大笑。

智瑶的军师兼叔叔智果听说这事后,对智瑶说:“这你做地不漂亮,做一件事之前就得先考虑好后果。做好防备,不然就会引来灾难。”

智瑶哈哈大笑:“能有什么灾难?老子才是万族之劫!”

智果说:“你公然侮辱韩家家主,这是宣战的行为,别看他现在认怂。但一定会怀恨在心,有机会就会报复,如果不提前做好准备,只是自负的认为他们不敢报复,狗急了会跳墙,蝼蚁蜜蜂也会咬人。何况他还是有军队的家族掌门人!”

智瑶呵呵一笑,表示老东西你赶紧回家睡觉去吧。

从这件事看,智瑶简直狂的没边,不仅狂,而且还不听人言。狂妄自大,愚蠢至极,活该被杀!

可是如果从另一个角度来看,也许会得到另一种看法。

我们在读史的时候,在史官的春秋笔法之下,很多历史是断断续续的。但实际上,历史是有连续性的,他是有脉络的,所有事件的背后都是有一套完整的前因后果的。

此时的智家的实力已经在智瑶的带领下达到了巅峰,以一家之力完全可以抗衡三家。而智瑶想要的很多,他想独吞晋国!

再联系之后智瑶向韩魏赵三家无礼索地之事,很明显,他并不是一时起意羞辱韩虔。而是经过了深思熟虑之后的有意激怒。他在为自己营造一个逐一击破,发起一统晋国战争的借口!当然,说好听点是所谓的“大义”。

从当时来说,抛开后来韩魏的临阵倒戈,智瑶算得上一位非常优秀的继承人。

智瑶的执政才能和谋略水平绝不逊于他的前任赵鞅。当从赵鞅手中接过晋国军政大权之后,智瑶强势整合晋国四卿力量,攻略齐郑,谋划卫国,图灭夙繇,即便老对手赵无恤经常出工不出力,在后面拖后腿,但仍然把晋国的霸业推向了另一个高峰,智氏的实力也得到极大增强,一手营造出晋国智氏以一敌三的局面,中断赵鞅时期不断赵氏不断崛起的进程。

仅从执政能力和军事能力方面来看,智瑶丝毫不弱于赵鞅。甚至在做局方面,从后来的晋阳之战来看,智瑶的做局谋略也高于同时代所有人。说他是这个时代第一天才毫不为过。

智瑶很天才,可惜这个时代的天才远不止他一个。很不幸,继承了老赵家热血上头基因的赵无恤成了那个冤大头。

作为智瑶的对手。赵无恤无论从聪明才智还是权势威望或者权谋水平都比不上智瑶。可是如果只以继承人的角度来说,他却比智瑶更出色。

因为赵无恤很听话!

赵鞅的选择

赵鞅也有两个儿子。长子赵伯鲁,次子赵无恤。

赵鞅也想立贤,但是现实很无奈。他老赵家自赵盾开始,传下来的种就一直很刚。虽然几代下来通过无数次被社会毒打,老赵家在正面刚的同时也渐渐学会了在后面隐忍和算计,他本人就是经典的是热血上头的背锅侠。

但是吧,有些东西是刻在基因里面的,没经过十几代的传承完善还真改变不了。赵鞅怎么看这两儿子都看不出来哪个更出色,他很无奈,咋就生不出来像智瑶那小子一样的天才呢?

被做了半辈子局而又亲自给别人做了半辈子局的赵鞅决定给自己两个儿子也做一局。

既然分不出高下,那就选择能听得进老子话的人来继承家业,起码能维持家业。

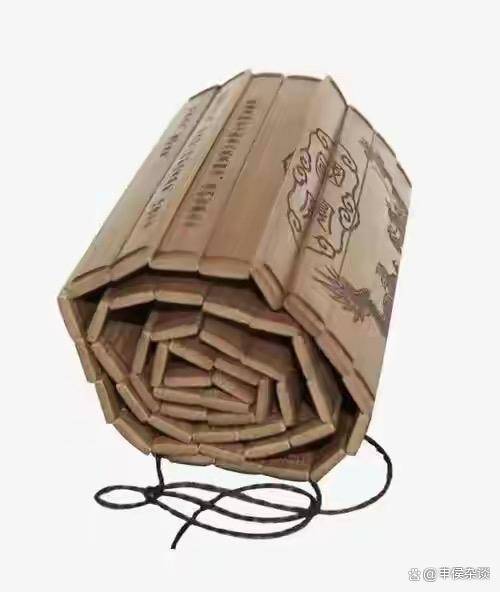

赵鞅把自己一些“人生语录”(家训)刻在竹筒上,把两个儿子叫过来,告诉他们,这是你老子这辈子的人生经验总结,好好看,一定要记好了。

然后就很久都没了然后。他既不问,也不考试,就像得了老年痴呆症,把这小事忘了一样毫无动静。

直到三年后,突然把两个儿子又叫过来:“考试了,都给老子把三年前的笔记全背下来!”

老大赵伯鲁当场就傻了眼:啥玩意?老头子脑子抽风了?三年前老头子说了啥?

老二赵无恤很淡定的当场一字不漏的背了出来,还从袖口拿出了那块竹筒。表示他可听话了,还随身携带老爹语录。

赵鞅满意地看着这小儿子,露出老狐狸般的微笑:这小狐狸,装的还挺像,很不错,就是你了

赵无恤也看着老爹:老头子果然坏的很,就知道你会来这一出。

大小狐狸很默契地对视一笑,都很满意。只有憨憨赵伯鲁风中凌乱。

赵无恤胜出,接任赵家家主,继承六卿。

很多人不解,赵鞅这个局到底高明在哪?这里面充满了智慧:

第一,对于一个家族来说什么最重要?是传承有序。

那么在乱世中怎么才能传承下去?首先得保住家业!如果你没能力把家族事业继续发扬光大,那也不能带进坑里。既然能力一般,怎么做才能在你死我活的乱局中维持家业呢?当然是听话了!

你得牢牢记住老子的临终遗嘱,这都是老子被坑与坑人了一辈子的人生总结,只要死死记住了,老赵家起码不会灭了。而老赵家几代下来的经验告诉我们:只要不死,就永远有翻盘的机会!

甭管赵无恤是怎么做到的,是安插了间谍在老爹身边监控并收集情报也好,还是说聪明的猜到了自己老爹的心思,又或者说这家伙是比老大更憨的大傻子,只知道听话照做,这些其实都不重要!重要的是:

他真的记住了老爹的话!

哪怕你是傻子,只要是听话的傻子,每天按部就班以“老爹语录”去乖乖的做事,最起码也能维持家业不灭!

第二,什么叫子承父志?你继承的不仅仅是老爹打出来的事业,也是老爹的志向。

既然是志向,你首先就得明白自己老爹是一个怎么样的人?你老爹可是一个攻于心计,善于做局的高手。他既然已经做了局,就一定会收局。你连自己老爹的性格都不清楚,还怎么继承他的遗志?还怎么控制那帮天天想着算计别人的家臣们?还怎么跟老辣的对手上桌玩?

从赵无恤随身携带“老爹语录”的行为来看,这家伙必定在自己老爹身边安插了间谍。早就知道了自己老爹的算计,并且随时准备着应付老爹的考核。不然三年多时间,天天带着几斤重的竹筒挂袖口里,不累也隔得慌!这也侧面说明一点,这是一位有始有终的人。这很好!

赵鞅很满意,临终前把赵无恤叫到跟前,对儿子说出来他最后也是最重要的遗言:

“如果赵氏有难,关键时刻,只能相信晋阳!”

说完他就心满意足地离世了。他知道这个儿子记得住,事实上,赵无恤的确记住了。正因为记住了这句话,在未来挽救了赵氏的命运!

晋阳之战,绝地翻盘!

下一章将为大家分享三家分晋中最关键的晋阳之战。智瑶做局,赵氏入坑,韩魏两次反水,赵无恤绝境之下完成惊天逆转。喜欢的朋友们请赏个点赞关注,感谢您的支持

评论