银行理财子的“三长两短”

关注“资管云”,陪伴金融人的职业成长!

作者:曾荣 | 智信研究公司研究总监

关注“资管云”,陪伴金融人的职业成长!

当前的债券市场,正在经历中国历史上最长牛市,从2020年11月算起,10年国债收益率下行104BP,突破长债利率底线2.5%,来到“无人区”,最新收于2.3%左右。整个资管行业面临资产荒,经过几轮抢购抢购,如今无论是期限利差,还是信用利差,都被挤压到丧心病狂的程度。

各家机构仿佛只剩下两条路:要么继续看空经济,看好债市,赌一个“这次不一样”,豁出去通过拉长久期、增加杠杆,信用下沉三件套来提高固收类产品收益;要么相信政府,看空债市,寄希望于股市,积极布局偏权益类的产品,或者玩命儿创新固收+策略。

但我们观察了银行理财子几个月,发现2024年的理财公司们好像选择了第三条道路:既看空债市,缩短久期、去杠杆;又不看好股市,热衷发行现金管理和低波短债型产品,混合、权益、商品及衍生品类产品新发占比进一步走低。

在“卷债”还是“卷股”的两难下,直接躺平了……

不过银行理财子整体呈现出产品线萎缩的特征,也并不让人意外,都是自身禀赋造成的。

理财子这个新兴行业能从2019年底的0.8万亿规模,一口气增长到2023年底的22.47万亿,占银行理财存续规模的83.85%,是由于它的三大长处:一曰“好政策”;二曰“好爸爸”;三曰“好时机”。

而如今,造成它进退维谷,产品线龟缩一隅,难以形成资产配置的原因则是源于它的两大短处:“专业人才不足”和“投资者区分不够”。

银行理财子的“三长两短”都是胎里带的,好赖都相当顽固。

展开全文

先说好的吧:

一、“好政策”。

2018年12月2日,监管出台《商业银行理财子公司管理办法》,此时,有400多家银行机构良莠不齐地管理着近30万亿理财产品,虽然其中有22.04万亿号称“非保本”,但基本上都是被客户默认要“刚兑”的。

2016年底到2017年的债券熊市向银行理财展示了“市场风险”的可怖,而2018年的“违约大爆发”更加清晰地预告了“资金池”模式的不可持续。

银行理财迫切需要转型,但其本身却因为体量巨大,机构众多,路径依赖而积重难返,于是监管寄希望于新设牌照,通过建立风险隔离的,专营理财的,洁净起步的子公司完成迭代。

对于新生的银行理财子公司,监管是知冷知热、体贴入微的。一上来就给予政策上的四大优惠:

第一、允许理财子公司在35%限额内投资非标资产,确保了底仓的高收益;

第二、放松“摊余成本法”的适用范围,使得“类·现金管理产品”如货币基金般净值稳定、只赚不赔;

第三、公募理财产品不设销售起点,大大降低销售门槛;

第四、不强制要求个人投资者首次购买理财产品进行面签,减少新客拓展难度。

此四大优惠联合引爆了理财子公司的“类·现金管理产品”,使得它们在资管七雄的同类产品中最具竞争力,迅速实现规模井喷!

当然,这样有悖于“资管新规”的宽松只是暂时的,是过渡性质的,但此过渡期一直持续到2021年《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》正式出台,“类·现金管理产品”被要求对标公募货币基金整改,在2022年底之前成为“真·现金管理产品”。且央行通过窗口指导,将“真·现金管理产品”的规模控制在30%左右(2023年底为32%),红利彻底消失。但四年的牌照红利啊,带来的投资优势和销售优势,使得理财子一出生,就跟其他竞争者不在一条起跑线上了。(当然也埋下了“路径依赖”的问题。)

此外,“好政策”还体现在央妈的呵护上。2022年底,债市迎来一场快速调整,理财子产品大量破净,引发负面舆论及赎回潮,到2023年一季度,银行理财整体规模减少了近3万亿。

老实说,“债市调整——产品下跌——客户赎回——流动性风险爆发”这个情景在基金行业多次发生过。

发生了怎么办?基金公司自己想辙呗!你为什么对市场回调没有预判?为什么对客户没有把握?为什么对流动性风险警惕不足?如今闯出祸来是不是该自认倒霉,吸取教训,痛改前非?

但故事的主角换成理财子,那可就不一样了。债基的客户,80%以上是机构,而理财子的客户,将近99%是个人,影响面岂可同日而语?!债基的客户是习惯了“买者自负”的,但理财子的客户不要说亏损了,就是产品净值中途回撤多了都要“夹缠不清”的,一个搞不好就会引发大量官非!债基就算出了什么事,带累到基金公司,也不过就是带累了一家基金公司,可理财子出了事儿,不仅会带累母行,带累其他同质化经营的理财子公司,甚至带累整个银行理财,整个银行,进而引发系统性风险……

所以“债市调整——产品下跌——客户赎回”怎么办?央妈毫不犹豫地赶在“流动性风险爆发”前,于2022年11月25日和2023年3月17日两次宣布降准25BP,释放出1万亿元人民币。虽然降准不能说全是为了拯救理财子,但这个时点降准,理财子绝对是原因之一。(这又造成理财子尚未独立面对过市场风险的考验。)

类似的“好政策”还体现在对竞品的压制上。2022年以来,理财子的收益随着债券收益率的下行而不断下行,封闭式产品(全部银行理财)的年化平均收益已经下到3%以下,吸引力是在不断降低的。于是投资者更多转向存款和保险。

不过很快,我们就看到从2022年9月起,央行不断引导存款利率下调,五大行的一年期定存利率都从1.75%下到了1.45%;三年期定存利率从2.75%到1.95%;五年期定存利率从2.75%到2%。

2023年7月,保险机构被要求所有高于3.5%预定定价利率的产品全部下架,包括但不限于增额寿,分红产品,万能产品等等。2024年3月,《保险法》修订草案又传出被接管保险公司的保险合同可能变更的消息,进一步动摇保险刚兑信仰。

虽然降低存款利率本质上是为了保障银行息差,降低存款占比,促进投资消费;降低保险产品报价,是为了控制保险机构资金成本,防范中小保险机构利差损进一步扩大而引发经营风险,但这些政策都切实起到了压制理财子竞争对手的作用。

二、“好爸爸”。

然后我们来说说“好爸爸”。

银行理财子公司的牌照,不是谁都能申请的。它有一个非常硬性的条件是,母行原本就已经设立了理财业务专营部门,对理财业务实行集中统一经营管理;理财业务专营部门连续运营3年以上,具有前中后台相互分离、职责明确、有效制衡的组织架构。

这个3年是怎么来的呢?

因为2014年银监会发布了《关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》,明确要求银行设立专门的理财业务经营部门,集中统一负责全行的理财业务。当时理财业务就比较发达的银行,率先进行改革,如果赶在2015年顺利成立资管部或资管事业部,到2018年刚好满3年,够资格申请理财子牌照了。

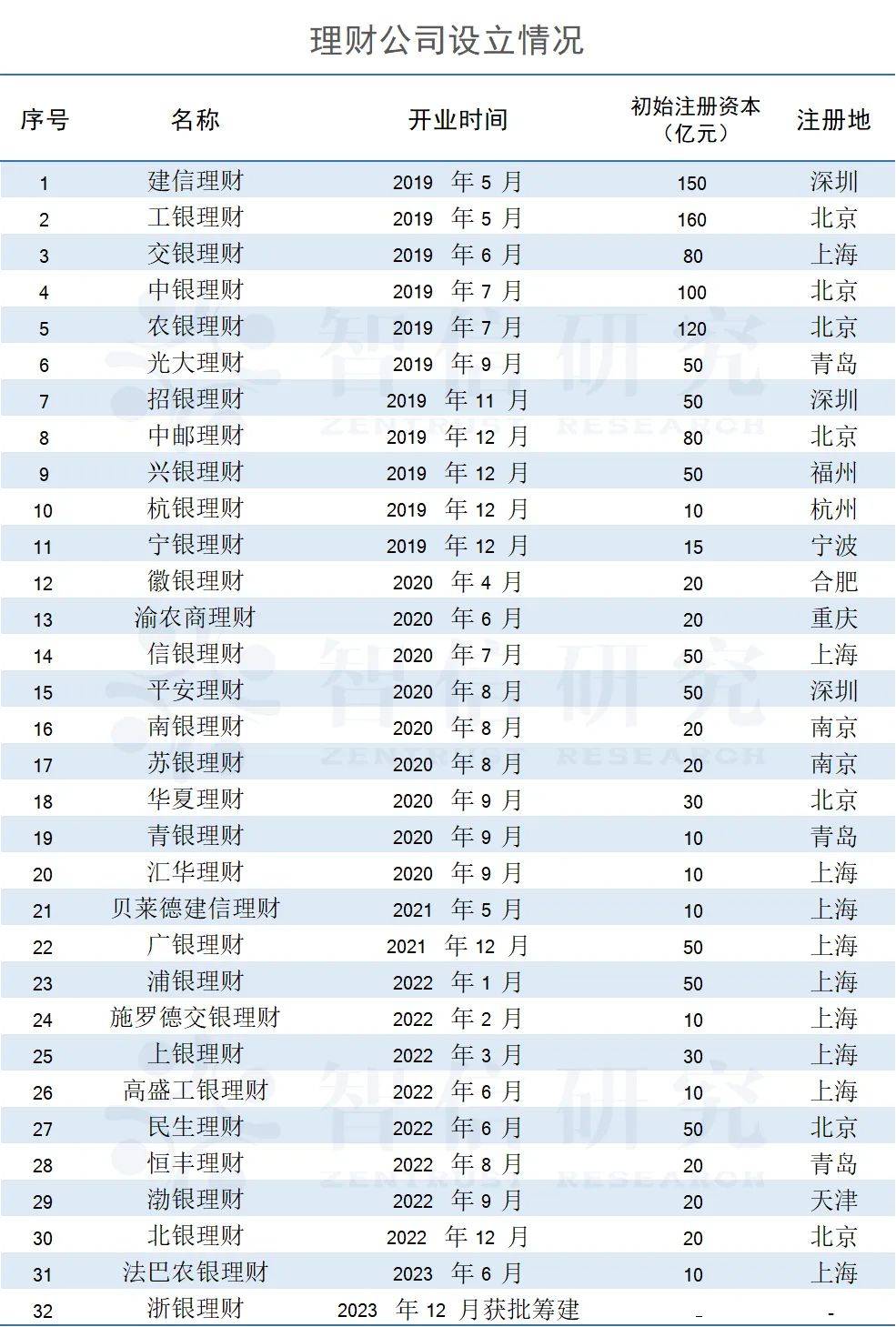

所以,理财子创设的初衷,就是要择优择强。我们当前的32家理财子公司(全部名单附于文末)的爸爸们,6家国有大行(建工交中农邮,按子公司成立顺序)全包括,12家股份制商业银行(光大、招商、兴业、中信、平安、华夏、广发、浦发、民生、恒丰、渤海、浙商)全包括,另外的城商行、农商行爸爸基本都来自经济发达、资金充裕的地区,外资参股爸爸则个顶个是国际顶级资产管理机构。

商业银行虽然是自愿设立理财子公司的,可一旦通过子公司展业后,银行自身不再开展理财业务。这就导致理财子创设伊始,便承接天量的产品转移,母行资管的人员、系统、资金、客户都由子公司继承,母行自己只留下一点转移不了的存量理财产品等到期罢了。

理财子不仅继承了爸爸的资产,还继承了爸爸的声誉。他不用像新成立的基金公司一样,处处被排斥在逆回购和代销机构白名单之外;也不用向投资者苦苦证明自己的实力有多强,经验有多丰富,是正经持牌机构,轻易不会跑路。他们把爸爸的名字冠在自己名字前,初始江湖地位由爸爸的江湖地位决定,有些理财子可能没有一步到位生在罗马,但也基本在意大利周边……

理财子还从爸爸手里得到起码10亿以上的初始注册资本,还是一次性实缴货币资本。这笔钱可以存放同业、拆放同业顺便拓展合作对手,可以投资债券用以维护投行关系,可以在20%限度以内,投资于本公司发行的理财产品,解决产品流动性风险或支持产品策略创新。总之,如果用得好,不仅能为公司带来投资收益,还能为业务提供四两拨千斤的助力。

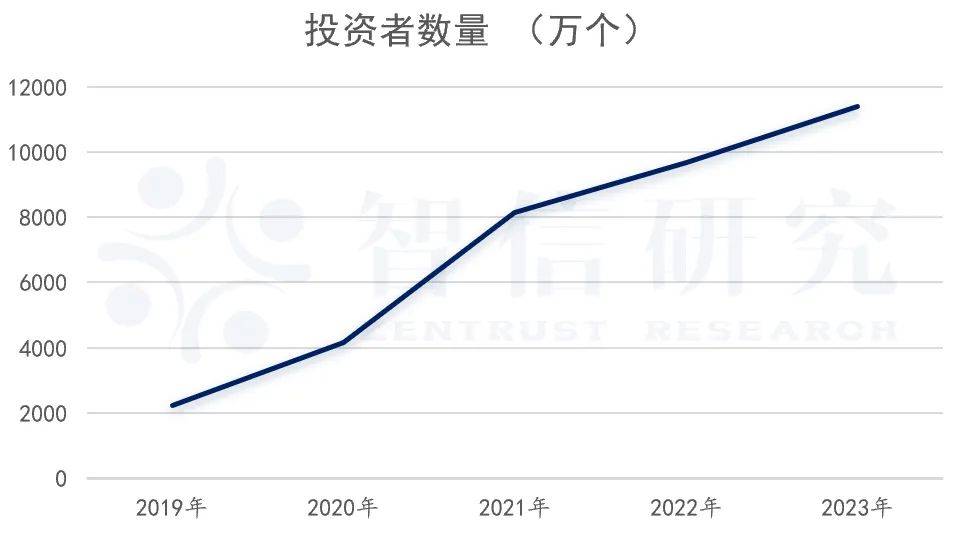

当然,爸爸最厉害的地方还是销售!截至2023年底,银行理财的投资人数量已经达到1.14亿个,其中个人投资者11261.61万,机构投资者134.6万。

关键是理财子不仅有一个铁定会保你的爸爸代销,还可以找其他商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用合作社等吸收公众存款的银行业金融机构代销。

这些机构有的自己也有理财子或理财业务,但为了丰富产品线或引入竞争,愿意帮其他理财子代销;有些机构曾经做过理财业务,但由于专业性或规模不足,已经在监管清退之列了,他们就只能通过卖别人家的理财产品拢住客户,增加中收;甚至从未开展过理财业务的地方中小银行,在经营压力下,也在努力培养财富管理能力,发挥本地优势,发展代销业务。

截至2023年末,在已开业的31家理财公司中,只剩3家理财公司的理财产品仅由母行代销,其余28家理财公司的理财产品除母行代销外,都打通了其他银行的代销渠道。全市场共有491家机构代销了理财公司发行的理财产品,较2023年初又增加了163家。

这给了理财子极大的安全保障:万一哪天流动性撑不住了,哪怕别人都帮不了你,还可以抱住爸爸的大腿哭求,你要不帮我卖,我就只能死给你看了,那爸爸肯定不会拒绝的;

同时,又给了理财子丰富的选择机会:如果有创新产品发行,但爸爸是老古板,卖不动“固收+”啥的,那你还可以转身去联系更加积极进取的股份行,或者身段更柔软的城商、农商嘛。

三、“好时机”。

“三长”的第三“长”是“好时机”。银行理财子成立的高峰期是2019年下半年和2020年三季度。到2020年9月,已有20家理财子开业,其中规模居前的六大国有银行理财子和六家股份制商业银行理财子俱已就位。

2020年11月,债券市场牛市开启,10年国债利率从3.34%降到如今的2.3%以下,降幅不能算多大,但牛市持续的时间已经是史上最长了……

银行理财的投资方向天然以债为主,理财子更甚。截至2023年底,97.33%的理财子产品均为固定收益类。在产品投向上,45.3%投资于债券,26.7%投资于现金及银行存款,11.3%投资于同业存单,它们都沐浴在单边牛市的阳光普照下。只有2022年底的一波急跌,造成大量产品破净,客户赎回潮,但市场很快反弹,没等2023年一季度结束,阴霾俱已散去,理财子产品净值基本修复,反而更加坚定了客户对理财子产品的信心。不得不说,银行理财子生在了好时候。

理财子的“三长”固然得天独厚,有“躺”的资本,但“两短”也极难转变,前途堪忧。

首先,第一个老大难的问题是“专业人才不足”。

当前理财子产品的管理模式主要为“SPV投资模式”,跟FOF有点像,就是理财子产品完成募集后,投资于一个或若干个信托计划、或券商资管、或基金专户(下文简称“SPV资管产品”),再由“SPV资管产品”完成底层债券、股票、非标、衍生品的配置。

我们最早曾叫它“夹层池投资模式”,但“池”这个字不太好听,容易让监管联想到“资金池”,所以行业内最近流行称其为“SPV投资模式”。

“SPV投资模式”的产生和普及有诸多原因:

直接原因是,最初银行理财产品向理财子快速转移,导致理财子产品成立后需要大量开立银行间账户和交易所账户,但根本就开不过来,不仅理财子开不过来,连本币交易中心和沪深交易所都表示应接不暇。没有zhan账户就不能直接买卖债券、股票,那怎么办呢?只好通过“SPV资管产品”来完成喽。

之后,理财子规模井喷增长,同时伴随着整个理财行业的净值化转型。净值化不仅对前台投研交的能力要求高,对中后台的工作强度也是极大挑战。

虽然银行理财和理财子在做资产管理业务上,是有很多先天优势的。比如,做宏观研究,谁能比银行更了解央妈态度和货币政策?谁能最直观感受信贷冷暖和资金松紧?比如,做信用研究,谁能比银行跟企业合作更密切,跟地方政府有过命的交情,能随时查看征信结果,网点密布,信息丰富?比如,做债券交易,谁能有银行的信用等级高,交易对手广?甚至运营,谁能有托管行会算账?甚至IT,谁能比银行投入大?

但因为理财多年来,主要盈利是依靠“非标”、“资金池”和“优先配资”实现的;主要策略是“买入并持有”;估值多使用“成本法”,甚至产品存续期间不估值;IT在资管业务的投入上也相对不大,所以银行的专业优势并没有在理财上充分发挥出来。

理财子的人才大多来自银行资管,这原本的班底,在旧有模式下是没问题的,但在净值化转型后,不论是数量,专业性还是应付新形势的经验,都显出不足来。在这种情况下,不直接投股债,而是先投资一层“SPV资管产品”,让“SPV资管产品”提供投研建议,交易支持、运营估值、IT系统,就会大大减轻理财子的负担,更好地应对人才不足下,规模快速增长的困局。

理财子使用“SPV投资模式”,虽然有不得已的原因,但大家使用后,都真香了!哪怕公司人手够用,开户顺畅,理财子也不想再改变。原因是“SPV资管产品”的存在,还可以起到平稳理财产品净值的作用。

其中不合规的方法包括:滥用摊余成本法;利用“SPV资管产品”调节不同理财产品的收益,形成“混同账户”,利用理财产品的风险等级与所投“SPV资管产品”的风险等级不匹配,拉高收益;利用底层持仓未穿透登记等方法,违规拓宽投资范围……

“SPV投资模式”都是歪门邪道么?当然不是。规规矩矩的“SPV投资模式”一样有价值。篇幅有限,只举一个例子吧:比如你有五只10亿的产品A、B、C、D、E,都投资于某SPV资管产品,该产品规模50亿。这时A产品突然被巨额赎回9亿,如果A是自己买的债券,那么它要在急切间抛售90%的仓位,对产品流动性和净值都是极大的冲击,还可能因为过于迫切,而被交易对手在成交价格上狠宰一刀。但如果A投资的是“SPV资管产品”,它下单赎回9亿,在B、C、D、E都稳定的情况下,“SPV资管产品”总规模50亿,此次被赎回的比例是18%,它甚至可以不卖债,加个杠杆撑一下,仍旧全部持仓拿到期吃票息,进而无视市场涨跌,穿越牛熊。由于“SPV资管产品”没有受到过大冲击,A也就没受到过大冲击,从而将产品净值波动控制到了最小。

“SPV投资模式”缓解了理财子眼前的难题,但却因为它的存在,掩盖了行业“专业人才不足”这一更为核心的问题。理财子是主要从事理财业务的专业机构,如果投研、交易、运营、IT都假手于人,那咱的竞争力在哪儿呢?在资金和客户么?但那可不是理财子的竞争力,那是银行爸爸的竞争力啊!最近有不少银行爸爸意识到了自家理财子的怠惰,已经开始主动引入其他理财子产品参与竞争,不肯再给儿子安稳的幸福了。

我们开篇提到的,在市场难以抉择的时候选择“躺”,也是一种“专业人才不足”的体现。“专业人才不足”就缺乏判断市场的勇气,缺乏应对风险的底气,更缺乏产品创新的动力。这点子人管理这偌大的规模,维持住就不错了,缩量也不是不能接受的,干嘛还要进取呢?换句话说,如果有了各条线的专业人才,又有了市场化竞争,那么无论债市、股市还是衍生品市场冒出丁点儿机会,都会有人push公司说,卷吧,卷吧,给我个大展身手的机会。而不会是相反的情况,躺吧,躺吧,只要别出事儿就好。

“缺人”的“因”不解决,“躺平”的“果”不会自己改变。

当然,理财子要解决“专业人才不足”这个问题并不容易。它不仅仅是招人的问题,也会牵涉到银行体系薪酬激励制度的市场化改革,还需要培养尊重专业的企业文化,更需要树立谋求长远发展的战略眼光,不为眼前的牌照红利而止步不前。料想大行理财子难改变制度,小行理财子难招揽人才,估计还是要先看股份制的进展了。

最后,说说“两短”中的另一“短”——“投资者区分不够”。

对于理财子产品线不丰富的原因,常见的解释是客户风险偏好低,迫使理财子不得不追求安全稳定的收益。要想改变现状,只能靠加强投资者教育。

这话我是不太认同的。

客户只能被筛选,无法被教育。

那客户是怎么被筛选出来的呢?是资管机构不同的发展路径决定的。其中公募基金和银行理财代表了两个极端:先苦后甜型——筛出最能接受波动的客户;先甜后苦型——筛出最不能接受波动的客户。

公募基金属于先苦后甜型。1998年甫一出场,全部产品均为股票基金,建完仓就经历股市暴跌,基金净值大面积腰斩。一度亏得是人神共愤,基金从业者像过街老鼠一般遭人唾弃。发展了14年,到2012年,行业总管理规模只有2.9万亿。但慢慢的,大家习惯了它的波动属性,公募基金反而成为资管七雄里投资者教育最充分的。虽然仍旧免不了追涨杀跌,顺风上量的特点,可公募基金靠着抖动上涨,竟实现弯道超车了!2023年底,公募基金管理规模27.5万亿,第一次在年度规模上超过银行理财的26.8万亿(含理财子)。

银行理财则是先甜后苦型。银行理财的第一个策略是央票套利,一个完美的“卡bug”策略,万无一失,从此在投资者心里留下了“预期收益率”就等于“刚兑”的高大形象。开局就井喷,然后整改,之后抓住非标再井喷,同样在2012年,八岁的银行理财规模破10万亿。但2013年再因非标整改,2014年抓住分级再井喷,之后再整改,2018年开始净值化转型……虽然“刚兑”如今已是妥妥的违规行为了,理财产品破净依旧是重大舆情。银行理财被监管和客户夹在中间,要多难受有多难受。

甘蔗没有两头甜,理财子要怎么选呢?

如果选先甜后苦,就像过去几年做的那样,产品尽量发固定收益类,非标资产按上限拿满,能用“摊余成本法”的挖门盗洞也要用上,再通过“SPV投资模式”平稳净值。总之,尽一切努力实现固定的“业绩比较基准”。这样确实可以“先甜”,但“后苦”就是一旦债市趋势性转熊,产品集中在同一类型,普跌怎么办?高收益低违约率的非标资产越来越少怎么办?“SPV投资模式”被监管盯上了,稍不留神,涉嫌违规怎么办?

如果选先苦后甜,就得硬着头皮丰富产品线。当然,产品线不是越全越好,也不是要彻底抛弃理财子追求绝对收益的先天基因。而是要一只眼睛盯着政策导向,抓住政策红利型产品创新的机会;一只眼睛盯着投研人员,通过他们对市场趋势的判断确定产品推出的恰当时机;一只眼睛盯着销售人员,通过他们反馈的客户需求、竞争对手的动态来研发新产品。

产品线的丰富,要求投研人员的丰富和专业;产品线的复杂,对应了销售人员的能力提升和工作难度加大;还有增强对代销机构的培训,精准地传达产品的风险收益特征,还有直接对客户的培训,将配置理念深入人心。还要在产品亏损时挨骂,挨骂的同时,不躲不避,冲上去提供情绪价值……

反正就是真的苦,真的没人愿意这么卷。

那么还有一个更容易上手的法子,针对现有客户做更加精细化的筛选。

银行理财有1.14亿投资者啊!

1.14亿都风险偏好低?

不能够啊!

即便是大家经常拿出来举例的,客户老龄化严重,无法理解产品投资策略和波动原理这点,也是以偏概全的。君不见爆炒黄金、期货的高龄投资者么?股票基金的投资者里,也有相当多人不理解产品策略,但是能接受产品波动。而理财子需要做的,就是把他们筛选出来,通过更精确的客户画像,不流于形式的风险评估(不能只看客户自己评价自己的风险偏好结果,快速见人心的方法是看他们对历史波段的真实反应),更说人话的投资风险揭示,以及必要的IT技术,对客户做精准的划分,把合适的产品卖给合适的人,通过资产配置降低客户整个组合的波动,而非吊死在低波短债这一条绳子上。但这又不是理财子自己可以完成的,还要大力push股东爸爸,又是一番艰难。

要不怎么说“两短”顽固,极难转变呢?!

理财子公司眼下的“躺”,其实合情合理,甚至有朋友问我现在还能不能买理财产品时,我觉得能。哪怕你不看好债市,理财子的固收类产品也是相对更安全的。

但“躺”是不可持续的,哪怕眼前躲过一劫,仍旧逃不过先甜后苦。每一个成功,都是“卷”出来的,对吧?

▼ 附:理财子名录

关注“资管云”,陪伴金融人的职业成长!

评论